Compétition de poussée à la perche pour les ‘filles’ lors des compétitions des Jeux des Dénés, Jeux d’hiver de l’Arctique 2010, Grande Prairie Alberta, mars 2010 (Photo : Michael Heine)

Imaginez à quoi ressemblerait le sport au Canada si les peuples autochtones et leurs cultures n’avaient pas été colonisés. Imaginez comment les Canadiennes et Canadiens pourraient comprendre leur identité et leur relation avec les autres si les sports et les jeux autochtones faisaient partie de leur vie quotidienne. Imaginez les valeurs et les croyances que les sports et les jeux autochtones pourraient enseigner aux Canadiennes et Canadiens d’aujourd’hui. Malheureusement, ces questions qui inversent l’histoire sont hypothétiques, car le colonialisme, et le peuplement colonialiste qui a suivi, ont causé de graves dommages aux cultures autochtones.

Les 19ème et 20ème siècles ont été extrêmement difficiles pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits du Canada. Pendant cette période, ils ont dû faire la difficile transition entre leur mode de vie ancré dans la terre vers la vie dans des réserves et des établissements qui manquaient de ressources. Ils ont dû lutter contre la maladie et la famine. Nombre d’entre eux ont vu leurs enfants être envoyés au loin dans des pensionnats, où ils recevaient une éducation médiocre. Ou encore, dans le cadre du Sixties Scoop, leurs enfants ont été arrachés à leur foyer et placés dans des familles blanches pour ne plus jamais être revus. Presque tous les autochtones ont dû faire face à la perte de leur langue, de leur culture et de leur identité, en plus de la pauvreté et d’une mauvaise santé mentale et physique, ce qui a donné lieu à un phénomène appelé “le traumatisme intergénérationnel” (également appelé traumatisme transgénérationnel ou traumatisme historique), que les peuples autochtones tentent encore de surmonter.

L’État a utilisé les sports eurocanadiens à la fois pour accélérer le processus d’assimilation des autochtones et pour le mener à bien. Les dirigeants du gouvernement et de l’Église, ainsi que les réformateurs blancs de la classe moyenne qui ont mené le développement du système sportif naissant du Canada, étaient largement convaincus que leur version du sport contribuerait à civiliser les masses et à produire une population laborieuse et patriotique. Ils pensaient que leurs sports étaient particulièrement efficaces pour socialiser les peuples autochtones dans la culture canadienne, car, dans leur imagination raciste, les peuples autochtones étaient biologiquement et ‘naturellement’ de bons athlètes qui accepteraient volontiers les nouvelles formes de sport et, ce faisant, abandonneraient volontiers leurs traditions, comme si les pratiques physiques des autochtones étaient des passe-temps et non le tissu conjonctif profond qui soutenait leurs modes de vie et leurs liens avec la terre. Le gouvernement a même officialisé ce dogme lorsqu’en 1884, il a promulgué la loi Potlatch en vertu de l’article 141 de la loi sur les Indiens, une loi fédérale qui régit (encore) toutes les questions relatives au statut des Indiens, aux bandes et aux réserves au Canada.

Le potlatch, un festin où l’on offre des cadeaux et qui était traditionnellement utilisé pour marquer diverses étapes et occasions importantes dans les tribus et les coutumes de la côte ouest, ainsi que pour célébrer la vie, a d’abord été interdit ; il constituait un élément essentiel des cultures autochtones de la côte ouest. D’autres pratiques cérémonielles, comme les danses du soleil qui étaient au cœur des cultures autochtones des prairies, ont rapidement été ajoutées à la liste. Pour combler le vide, le gouvernement a encouragé les peuples autochtones à pratiquer des sports eurocanadiens. C’est alors qu’apparaissent les “Journées sportives indiennes” dans les réserves ; elles sont généralement organisées en même temps que les fêtes nationales et les célébrations du jour du traité, afin de renforcer le lien entre sport et patriotisme. En d’autres termes, d’un point de vue étatiste, faire participer les peuples autochtones aux sports eurocanadiens était important pour la répression et le remplacement culturels.

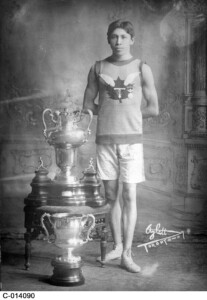

Les peuples autochtones ont pratiqué le sport et nombre d’entre eux, en particulier les garçons et les hommes (qui ont eu plus d’occasions de jouer et de participer à des compétitions), ont réussi en dépit des obstacles difficiles à surmonter. La longue liste de noms qui composent les prix Tom Longboat, créés en 1951, est un rappel évident de leur présence constante et de leurs réalisations dans le sport canadien. En même temps, l’histoire des Prix Tom Longboat montre à quel point les choses ont changé pour les peuples autochtones dans le sport. Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du ministère des Affaires indiennes, a créé les prix pour stimuler l’assimilation en récompensant les athlètes qui excellaient dans les sports eurocanadiens. Mais au début des années 1970, alors que les peuples autochtones commençaient à exercer plus largement leur autodétermination, ils ont voulu contrôler davantage les prix afin de promouvoir leurs propres messages sur l’intégration.

La lettre de mise en candidature de Doug Skead de la nation Wauzhushk Onigum (anciennement Rat Portage Band, près de Kenora, en Ontario), qui allait être nommé lauréat du Prix national 1971, en est un bon exemple. Son auteur, Peter Kelly, écrivant au nom du Grand Council Treaty No 3, l’organisation politique représentant les intérêts du Traité 3 dans le nord-ouest de l’Ontario et l’est du Manitoba, décrit Skead comme un modèle pour son peuple, non pas parce qu’il s’était acculturé comme l’espérait l’État, mais parce qu’il représentait “l’Indien qui restera toujours invaincu”, utilisant ainsi une référence sportive commune pour faire une déclaration forte sur ce que “invaincu” signifiait pour eux. Kelly a expliqué que Skead avait traversé “l’époque démoralisante des pensionnats, la dure vie de trappeur, de guide et de coupeur de bois, et les expériences destructrices de l’alcool, pour devenir le directeur de la société de sa bande et le capitaine de l’équipe de hockey qu’il avait cofondée 20 ans plus tôt.” Lorsqu’un journaliste lui a demandé quel conseil il donnerait aux jeunes, Skead, âgé de 41 ans, a répondu “s’accrocher à leur culture et parler leur langue maternelle” (cité dans Forsyth, 2020).

Le sport autochtone s’est considérablement développé depuis les années 1970. Il y a aujourd’hui plus d’événements réservés aux autochtones et plus de reconnaissance et de soutien pour le sport autochtone et la participation autochtone au sport que jamais auparavant. Les Jeux autochtones d’Amérique du Nord (JAAN) témoignent de cette croissance. Organisés pour la première fois en 1990 à Edmonton (Alberta), les JAAN ont opéré pendant de nombreuses années avec un budget serré et des difficultés administratives. S’ils ont survécu à ces premières années, c’est surtout grâce aux dirigeants autochtones qui voulaient donner à leurs jeunes l’occasion de faire l’expérience de la compétition dans un environnement respectueux de leur culture. Plus de 30 ans plus tard, les JAAN sont devenus le plus grand rassemblement multisports pour la jeunesse autochtone sur le continent, ainsi qu’un élément institutionnalisé du système sportif canadien, soutenu par les trois niveaux de gouvernement et les grandes entreprises. Comme pour tout système, il reste d’importants défis à relever, ce qui signifie que les dirigeants sportifs et gouvernementaux doivent rester attentifs aux facteurs plus larges qui façonnent le sport autochtone au Canada.

Voici deux avancées majeures, ainsi que les défis qu’elles continuent de poser, qui se sont produites au cours des 50 dernières années :

1) Renforcer le système sportif autochtone

Au Canada, il existe un système sportif autochtone qui est distinct du système sportif dominant, mais qui y est lié. Le terme “conventionnel” fait référence au système sportif traditionnel eurocanadien ou dominant au Canada, composé d’organismes sportifs nationaux, provinciaux et territoriaux et communautaires. La relation entre les deux peut être visualisée comme une ‘double hélice’. Tout comme la structure physique de l’ADN est composée de deux brins indépendants qui sont soutenus par des liens transversaux formant une forme d’échelle, le sport canadien est composé d’un système sportif autochtone et d’un système sportif dominant qui se connectent à des points pertinents, créant des possibilités pour chaque système de bénéficier l’un de l’autre et résultant en une échelle plus solide. Même si le système sportif autochtone est en place depuis plus d’un demi-siècle, il reste généralement mal connu, ce qui rend plus difficile pour les dirigeants sportifs autochtones d’obtenir les ressources dont ils ont besoin pour servir leurs peuples et leurs communautés, ainsi que de soutenir les partenaires du système sportif général dans leurs efforts pour mieux répondre aux besoins et aux intérêts des Autochtones.

Le système sportif autochtone, en tant que système distinct doté de corps administratifs, de règles et de manifestations, est apparu au début des années 1970, lorsque Condition physique et sport amateur, le précurseur de Sport Canada, cherchait à accroître le taux de participation des Canadiennes et Canadiens ‘défavorisés’ aux sports organisés et a identifié les autochtones comme un groupe nécessitant une attention particulière. C’est ainsi qu’est né le Programme d’activités sportives et récréatives pour les Autochtones, créé pour accroître les possibilités de sport et de loisirs pour les Autochtones dans les réserves et en dehors de celles-ci. De 1972 à 1981, le programme a prospéré grâce aux organisateurs autochtones qui, dans tout le pays, ont coordonné des activités locales, régionales et nationales dans le cadre d’un large éventail de manifestations visant à résoudre des problèmes communautaires urgents découlant du colonialisme, telles que les taux alarmants de suicide, la toxicomanie, les taux élevés d’abandon scolaire et la violence au sein des familles. Bien que le programme ait prospéré, il a été interrompu en mars 1981 lorsque le gouvernement fédéral a modifié ses priorités, passant de la participation de masse au développement du sport d’élite.

L’accent étant désormais mis sur les résultats compétitifs, les examinateurs du Programme de sport et de loisirs autochtones ont conclu que la gamme d’activités encouragées par les organisateurs autochtones comme les activités ‘culturelles’ par opposition aux sports organisés, dépassait la portée des initiatives que le financement était censé soutenir et que les programmes élaborés par les organisateurs autochtones ne produiraient pas les résultats de haute performance souhaités par le gouvernement fédéral. Cependant, à cette époque, des organisations sportives autochtones ont été créées dans chaque province et territoire, avec pour mandat de développer des activités dans leur région. Ces organismes sont les précurseurs des organismes provinciaux et territoriaux de sport autochtone (OPSA) qui constituent aujourd’hui les membres du Cercle sportif autochtone (CSA), la voix nationale du sport autochtone au Canada.

Aujourd’hui, le déséquilibre des pouvoirs et l’accès inégal aux ressources, aux connaissances et aux capacités entre le système sportif autochtone et le système sportif conventionnel ont été partiellement corrigés en ce sens que les OPSA et le CSA bénéficient d’un soutien plus cohérent qu’auparavant. Pour renforcer le système sportif autochtone, les gouvernements et les autres bailleurs de fonds devront adapter la façon dont ils soutiennent le sport autochtone en proposant des accords pluriannuels afin de mettre fin au cycle annuel d’incertitude, et favoriser la collaboration entre les administrations publiques, comme le sport, l’éducation et la santé, pour qu’un plus grand nombre de peuples autochtones puissent utiliser le sport pour s’attaquer aux enjeux critiques auxquels ils sont confrontés.

2) Revitaliser les sports traditionnels autochtones

Avant l’arrivée des Européens, les peuples autochtones avaient leurs propres sports et jeux. Leurs activités, enracinées dans leur mode de vie, leur spiritualité et leur vision de l’univers, étaient parfaitement adaptées à la vie sur la terre. Il est difficile de dire combien de sports et de jeux autochtones existaient avant l’arrivée des Européens. Chaque nation, communauté et famille autochtone devait avoir ses propres pratiques, dont certaines étaient partagées entre les groupes et les régions, alors qu’ils voyageaient d’un endroit à l’autre, rencontrant, saluant, négociant et s’engageant dans des compétitions et des cérémonies avec d’autres peuples autochtones.

Les statistiques linguistiques actuelles donnent une indication de la diversité des pratiques culturelles physiques autochtones. Sur la base des données de l’enquête de 2021, Statistique Canada a indiqué que plus de 70 langues autochtones sont encore parlées au Canada, bien que ce nombre diminue à un rythme inquiétant, avec 4,5 % de moins de personnes autochtones déclarant pouvoir tenir une conversation dans une langue autochtone et 7,1 % de moins de personnes autochtones déclarant qu’une langue autochtone est la première langue qu’elles ont apprise à la maison (en baisse par rapport aux données de 2016). Ces statistiques sont d’autant plus inquiétantes que l’UNESCO a estimé en 2010 que toutes les langues autochtones du Canada étaient en danger, ce qui a incité le gouvernement fédéral à créer la Loi sur les langues autochtones en 2019 pour les préserver, les promouvoir et les revitaliser. Le nombre de langues encore utilisées aujourd’hui est important, car il indique le nombre de nations autochtones différentes encore présentes et leur détermination à maintenir leur langue en vie. Chaque nation aurait également pratiqué sa propre collection de sports et de jeux, ce qui signifie que la culture physique autochtone avant la colonisation, tout comme les langues autochtones, aurait été extrêmement riche et variée.

Bien que le colonialisme ait fait disparaître une grande partie de la culture physique autochtone, certains éléments de cette culture sont encore visibles aujourd’hui. Le jeu de crosse des Haudenosaunee (Mohawk) en est un exemple. Si la plupart des non Haudenosaunee connaissent la version compétitive, le jeu dont le Montréalais William George Beers s’est approprié dans la seconde moitié des années 1800 (et qu’il a ensuite interdit aux ligues), peu de gens savent que les formes traditionnelles de crosse sont encore pratiquées pour des raisons cérémonielles au niveau de la communauté. Pour les Haudenosaunee, la crosse n’a jamais été un simple sport.

Les jeux des Inuits et des Dénés du Grand Nord en sont un autre exemple. Ils s’inquiétaient de voir leurs jeunes perdre leur sens de l’identité, qui était enraciné dans la terre. Comme ils ne dépendaient plus de la terre pour assurer leur subsistance, ils ont transformé leurs sports et leurs jeux en compétitions modernes pour rappeler à leurs jeunes qui ils sont et leur inculquer la fierté de leur culture. Les Jeux inuits et dénés, qui font désormais partie des Jeux d’hiver de l’Arctique, sont un élément institutionnalisé du système sportif canadien.

Les jeux et sports traditionnels autochtones constituent toujours un élément essentiel de la transmission de la culture autochtone, bien qu’ils soient eux aussi en voie de disparition, peut-être même plus que les langues autochtones. Mais contrairement aux langues autochtones, il n’existe pas de statistiques permettant de savoir combien d’Autochtones pratiquent leurs sports et leurs jeux aujourd’hui, où ils ont appris à les pratiquer (à la maison, à l’école ou lors d’un rassemblement communautaire), à quelle fréquence ils jouent ou participent à des compétitions, ou pourquoi ils le font. Le manque d’informations favorise le peuplement colonialiste, qui consiste à expulser les peuples autochtones de leurs terres en effaçant leurs cultures et leurs identités. Bien que les peuples autochtones du Canada travaillent dur pour maintenir leur culture en vie, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne leurs jeux et sports traditionnels.

L’impulsion donnée au renouvellement du développement du sport au Canada au cours des 50 dernières années provient en partie des différentes crises auxquelles le sport canadien a été confronté, en particulier dans les années 1980. La première d’entre elles est le scandale du dopage qui a conduit à l’enquête Dubin. Il s’agissait d’une série d’audiences publiques télévisées à l’échelle nationale visant à examiner les circonstances ayant conduit à l’exclusion du sprinteur canadien Ben Johnson des Jeux olympiques de 1988 pour avoir été testé positif à l’utilisation de stéroïdes. Lorsqu’il a publié son rapport en 1990, le juge Dubin a appelé à un engagement renouvelé en faveur du sport au service de la culture canadienne et de la santé des Canadiennes et Canadiens, et a également appelé à revigorer les notions de sport pour le bien au Canada.

L’impulsion donnée au renouvellement du développement du sport au Canada au cours des 50 dernières années provient en partie des différentes crises auxquelles le sport canadien a été confronté, en particulier dans les années 1980. La première d’entre elles est le scandale du dopage qui a conduit à l’enquête Dubin. Il s’agissait d’une série d’audiences publiques télévisées à l’échelle nationale visant à examiner les circonstances ayant conduit à l’exclusion du sprinteur canadien Ben Johnson des Jeux olympiques de 1988 pour avoir été testé positif à l’utilisation de stéroïdes. Lorsqu’il a publié son rapport en 1990, le juge Dubin a appelé à un engagement renouvelé en faveur du sport au service de la culture canadienne et de la santé des Canadiennes et Canadiens, et a également appelé à revigorer les notions de sport pour le bien au Canada.  Les efforts de Koss ont conduit à la création d’une nouvelle initiative humanitaire, Olympic Aid, soutenue par le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Lillehammer. Olympic Aid a d’abord soutenu la collecte de fonds pour la Croix-Rouge et d’autres efforts similaires, avant de se consacrer à la construction d’écoles et au soutien de programmes éducatifs dans le monde entier. De tels projets ont permis de réaffirmer le rôle du sport au service de l’intérêt social.

Les efforts de Koss ont conduit à la création d’une nouvelle initiative humanitaire, Olympic Aid, soutenue par le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Lillehammer. Olympic Aid a d’abord soutenu la collecte de fonds pour la Croix-Rouge et d’autres efforts similaires, avant de se consacrer à la construction d’écoles et au soutien de programmes éducatifs dans le monde entier. De tels projets ont permis de réaffirmer le rôle du sport au service de l’intérêt social.  Au moment où nous écrivons ces lignes, le sport au service du développement se poursuit au Canada. Right to Play, par exemple, s’associe actuellement à plus de 70 communautés autochtones pour favoriser l’accès à des programmes de sport et de jeu qui sont « dirigés par la communauté, (et) culturellement pertinents » pour les Premières nations, les Inuits et les Métis, et qui sont conçus pour favoriser l’autonomisation et les aptitudes à la vie quotidienne (Right to Play, 2023). Ces efforts ont fait l’objet d’une attention considérable de la part des universitaires et des chercheurs, certains étant positifs, d’autres se demandant si ces programmes ne renforcent pas involontairement les structures du colonialisme de peuplement (Arellano et Downey, 2019). Certains ont également attiré l’attention critique sur la façon dont les sociétés d’extraction, opérant dans le Nord canadien, ont utilisé la notion de SDP pour justifier des politiques contraires à l’éthique et destructrices de l’environnement (Millington et al, 2019).

Au moment où nous écrivons ces lignes, le sport au service du développement se poursuit au Canada. Right to Play, par exemple, s’associe actuellement à plus de 70 communautés autochtones pour favoriser l’accès à des programmes de sport et de jeu qui sont « dirigés par la communauté, (et) culturellement pertinents » pour les Premières nations, les Inuits et les Métis, et qui sont conçus pour favoriser l’autonomisation et les aptitudes à la vie quotidienne (Right to Play, 2023). Ces efforts ont fait l’objet d’une attention considérable de la part des universitaires et des chercheurs, certains étant positifs, d’autres se demandant si ces programmes ne renforcent pas involontairement les structures du colonialisme de peuplement (Arellano et Downey, 2019). Certains ont également attiré l’attention critique sur la façon dont les sociétés d’extraction, opérant dans le Nord canadien, ont utilisé la notion de SDP pour justifier des politiques contraires à l’éthique et destructrices de l’environnement (Millington et al, 2019).