Dans la vie de tout athlète, il arrive un moment où il doit affronter des épreuves et des obstacles. Pour Chaz Misuraca, ce défi ne s’est pas manifesté sous la forme d’un adversaire redoutable ou d’un entraînement exténuant, mais par une perte lente et inévitable de la vue. Le monde du sport, autrefois familier, est devenu une énigme, un puzzle à reconstruire pièce par pièce. Mais l’histoire de Chaz Misuraca n’est pas celle d’une défaite. C’est celle d’une réinvention.

Si vous écoutez M. Misuraca parler, vous commencez à remarquer un schéma. Il parle des obstacles comme un mathématicien parle des équations : solubles, malléables, une série de questions qui attendent des réponses. Là où d’autres diraient : « Je ne peux pas », M. Misuraca demande : « Comment puis-je le faire? ». C’est un changement d’état d’esprit d’une simplicité trompeuse, mais pour quelqu’un qui navigue dans le monde sans la vue, c’est le fondement de sa réussite.

Comme beaucoup d’athlètes de haut niveau, Chaz Misuraca est familier avec l’adversité. Mais les défis qu’il évoque vont bien au-delà de l’effort physique exigé par l’escalade de parois rocheuses ou la compétition de hockey à l’aveugle. Son véritable combat est contre les récits que nous nous imposons à nous-mêmes — cette idée tenace que le handicap rime avec limitation. C’est le poids du capacitisme intériorisé, ce phénomène par lequel les personnes en situation de handicap finissent par croire aux messages négatifs que la société véhicule à leur sujet. Trop souvent, notre culture considère le handicap comme un état « moindre », un écart par rapport à une norme idéalisée, et donc comme un problème. Ces perceptions sont ancrées et perpétuées par les normes sociales, les politiques et nos institutions (Campbell, 2009).

« Tout est difficile au début, dit-il. Lorsque nous sommes enfants et que nous essayons d’apprendre à marcher, nous tombons un millier de fois, mais nous ne disons jamais : “La marche, ce n’est pas pour moi, c’est trop dur” ».

Escalader sans voir

M. Misuraca n’a pas commencé par faire de l’escalade. En fait, il n’a commencé à pratiquer ce sport qu’après avoir perdu la vue, ce qui signifie qu’il n’avait aucun point de référence sur ce que devait être l’escalade. À bien des égards, c’était un avantage. Il n’y avait pas de sentiment de perte, pas de comparaison avec ce qui se faisait auparavant. Il n’y avait que le défi à relever.

L’escalade à l’aveugle exige une approche unique, fondée sur la confiance et une communication d’une précision absolue. En compétition, M. Misuraca grimpe aux côtés d’un guide voyant, qui devient ses yeux sur le mur, et d’un assureur, chargé de sécuriser sa corde et d’assurer sa protection. Son guide lui fournit des indications verbales détaillées, décrivant les prises, les mouvements et les enchaînements de voies. À partir de ces descriptions, M. Misuraca doit traduire l’information en mouvements précis, progressant avec une conscience spatiale accrue.

Pour un grimpeur aveugle, la capacité à visualiser mentalement l’itinéraire est essentielle. Là où un grimpeur voyant peut analyser le mur et ajuster son approche en temps réel, M. Misuraca doit construire une carte mentale instantanée, en s’appuyant uniquement sur le retour tactile et les directives de son guide. Ce processus dynamique ne mobilise pas seulement la force physique, mais aussi un sens aiguisé de l’équilibre, de la résolution de problèmes et, surtout, de la confiance.

L’emploi du temps de M. Misuraca est un exercice d’équilibre entre l’escalade et le hockey aveugle, deux disciplines qui, contre toute attente, se complètent parfaitement. Sa saison d’escalade s’étend de la fin mai à l’automne, tandis que le hockey se termine en mars, lui permettant de jongler avec les deux sports sans conflit majeur. Mieux encore, les exigences physiques de l’escalade – force du tronc, souplesse, puissance de préhension – ont directement renforcé ses performances sur la glace. « Mon tir s’est amélioré parce que mes poignets et mes avant-bras sont plus forts grâce à l’escalade, explique-t-il. Une grande partie de l’entraînement se recoupe. Les deux sports exigent agilité, équilibre et force globale. »

Mais l’aspect le plus marquant du parcours de M. Misuraca ne réside peut-être pas uniquement dans ses exploits personnels, mais dans sa volonté inébranlable de tracer la voie pour la prochaine génération. Pour lui, chaque réussite est plus qu’un accomplissement individuel : c’est un tremplin pour aider les autres à repousser leurs propres limites.

« Plus j’apprends de choses, plus je peux leur enseigner, dit-il en parlant des enfants aveugles qui veulent essayer l’escalade. Si je peux le faire, ils peuvent le faire. »

La capacité et le handicap sont souvent considérés comme absolus et binaires – on est en situation de handicap ou on ne l’est pas. C’est une idée contre laquelle les spécialistes du handicap se sont élevés (Goodley, 2017; Withers, 2012). La nature du handicap est fluide et change en fonction du contexte. Les attitudes, les politiques, les structures et les environnements peuvent tous être handicapants.

M. Misuraca s’oppose aux frontières arbitraires qui définissent ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Lorsqu’on lui a demandé pour la première fois de faire du ski de randonnée, il a hésité. Je ne peux pas faire ça, je suis aveugle. Mais ensuite, comme tant d’autres fois dans sa vie, il a recadré la question : Comment puis-je faire cela? Aujourd’hui, il fait du ski, du VTT et de l’escalade, défiant non seulement les attentes extérieures, mais aussi ses propres limites préconçues.

Pourtant, M. Misuraca sait que sa détermination personnelle n’est qu’une partie de l’équation. L’accès et les opportunités jouent un rôle tout aussi crucial. Le financement, l’environnement physique, la technologie, ainsi que l’accessibilité de l’information et de la communication peuvent soit ouvrir des portes, soit ériger des barrières insurmontables. Diplômé en mécanique diesel, il a dû renoncer à son emploi à temps plein pour préserver sa santé. L’exposition aux substances cancérigènes aggravait sa vue, et bien que l’atelier lui ait été favorable, il restait un terrain miné de risques professionnels. Lorsque l’atelier a déménagé, il s’est retrouvé face à un dilemme : dépenser 100 dollars en taxi chaque jour, vivre sur place en sacrifiant sa formation, ou partir. Il a choisi de tourner la page.

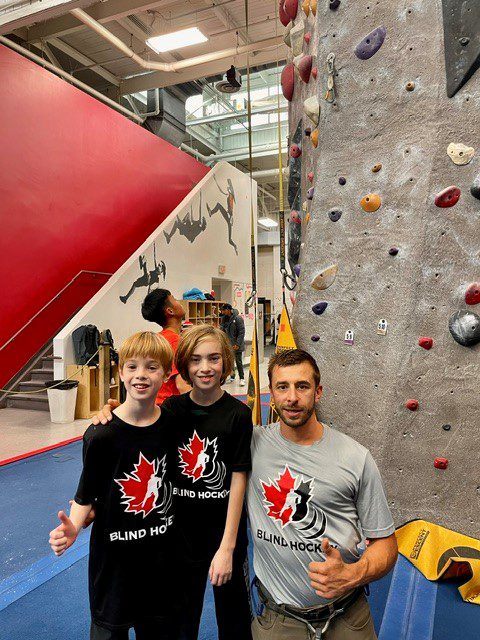

Plutôt que de poursuivre un salaire, il a trouvé un but plus profond : encadrer de jeunes athlètes aveugles dans le hockey et l’escalade. Mais son travail ne se limite pas à leur faire découvrir un sport. Il s’agit de leur montrer qu’ils ont leur place. Grâce à des financements d’organisations à but non lucratif, il a mis en place des programmes d’escalade adaptés aux enfants aveugles. Pourtant, il reste lucide : trop d’enfants n’ont toujours pas accès à ces opportunités.

« J’ai travaillé avec huit enfants, dit-il. Mais il y en a tellement d’autres qui veulent grimper, et leurs parents ne savent pas comment les aider. »

M. Misuraca est passionné par le fait de montrer aux enfants que perdre la vue ne signifie pas perdre leur capacité à faire du sport et à faire partie d’une équipe. Il participe régulièrement à des événements qui initient les enfants aveugles à l’escalade, au soccer, au judo et à d’autres activités, leur donnant ainsi l’occasion d’explorer leur potentiel.

« J’aime beaucoup raconter aux enfants à quel point ma vie est devenue extraordinaire après ma perte de la vue, explique-t-il. Je vois beaucoup d’enfants très tristes. Il doit être très difficile de perdre la vue à l’âge de 10 ans. J’avais 32 ans lorsque j’ai perdu la mienne, et même à ce moment-là, mes amis adultes me poussaient à rester actif. »

Renouveler le récit

Il insiste sur le fait que l’escalade est accessible à tous. Mais les systèmes en place ne reflètent pas toujours cette conviction.

« Le corps d’une personne aveugle fonctionne parfaitement, explique-t-il. Mais s’il vous manque une jambe ou les deux, si vous vous êtes cassé le dos ou si vous n’êtes pas assez fort pour grimper par vos propres moyens, nous utilisons un système de poulie qui permet de réduire le poids. Quelqu’un se trouve à l’autre bout de la corde et peut tirer autant ou aussi peu que vous le souhaitez. »

Il s’agit d’une solution simple à un problème qui ne devrait même pas exister. Le véritable défi ne réside pas dans l’acte physique de l’escalade, mais dans la perception selon laquelle les para-athlètes auraient besoin d’aménagements coûteux ou complexes. Trop souvent, des adaptations simples, comme celles évoquées par M. Misuraca, ne sont même pas envisagées. Cependant, pour lui, l’escalade demeure simplement de l’escalade. Parfois, il faut une corde supplémentaire, parfois une main tendue. Dans le para-sport, les relations entre athlètes et guides reposent sur l’interdépendance – chaque partie apportant une contribution égale à la réussite de l’autre. Il s’agit d’un véritable partenariat. Bundon et Mannella (2022) soulignent d’ailleurs l’importance de cette relation entre les athlètes malvoyants et leurs guides, ainsi que le manque de reconnaissance et de valorisation de cette dynamique de collaboration.

L’un des efforts visant à développer la para-escalade au Canada est un programme intitulé CLAP : Climb Like a Para Climber. M. Misuraca a participé à ces événements en tant que bénévole. CLAP invite les grimpeurs non handicapés à vivre l’expérience de la para-escalade. Ce programme propose des formats de compétition destinés à sensibiliser les participants aux différents aménagements et adaptations de l’escalade, rendant ainsi le sport plus accessible à tous. Les participants grimpent les yeux bandés pour limiter leur vision, leur permettant ainsi de se fier uniquement aux conseils de leur guide. D’autres expérimentent des handicaps physiques en s’attachant une jambe ou en liant une main. Des initiatives comme CLAP jouent un rôle clé dans la création de partenariats et de relations entre grimpeurs de tous niveaux, tout en réduisant les fractures dans le sport.

Ce qui rend le programme CLAP particulièrement efficace, c’est qu’il force les grimpeurs à se confronter aux défis invisibles auxquels les para-athlètes sont confrontés au quotidien, non seulement sur la paroi, mais aussi dans tous les aspects de leur préparation. Lors d’un événement, M. Misuraca raconte qu’un grimpeur, essayant de lacer ses chaussures d’une seule main, a ressenti une frustration face à cette tâche apparemment simple. Pour la première fois, il a pris conscience que les athlètes en situation de handicap doivent surmonter des obstacles et des défis qui dépassent largement l’escalade elle-même.

M. Misuraca pratique l’escalade depuis six ans, mais pendant la moitié de ce temps, il croyait être le seul grimpeur aveugle au monde. Ce n’est que par hasard qu’il a découvert le contraire. Une rencontre l’a conduit vers le plein air, les parois rocheuses et les systèmes de cordes. En 2022, il a intégré l’équipe canadienne de para-escalade et participé à sa première compétition internationale. C’est là qu’il a rencontré, pour la toute première fois, d’autres para-escaladeurs canadiens. Cette expérience a élargi ses horizons et transformé sa perception de ce qui était possible.

« En 2022, lorsque j’ai rejoint l’équipe pour la première fois, nous étions cinq, se souvient-il. C’était la première fois que je rencontrais d’autres para-grimpeurs canadiens. Avant cela, je ne pensais pas qu’il y avait des organisations qui rendaient l’escalade accessible dans ce pays. J’avais tort. Il y avait des programmes à Toronto et, depuis, d’autres ont vu le jour. Mais ce n’est pas encore suffisant. »

Les barrières que nous ne voyons pas

Au Canada, la para-escalade est un sport émergent, un mouvement qui n’en est qu’à ses débuts. Il y a un an à peine, les compétitions de para-escalade étaient pratiquement inexistantes au pays. Aujourd’hui, le mouvement prend de l’ampleur.

Ce retard ne découle pas d’un manque d’intérêt, mais d’un manque d’infrastructure. Dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, la para-escalade est bien établie, mais au Canada, elle en est encore à ses débuts. Les obstacles, explique M. Misuraca, ne sont que rarement physiques. Ils sont avant tout logistiques, financiers et culturels. L’équipement est coûteux. Les déplacements le sont aussi. Et la formation exige les deux.

De nombreuses salles d’escalade n’offrent pas de programmes adaptés, et celles qui le font dépendent souvent de bénévoles prêts à consacrer du temps pour accompagner les grimpeurs. L’ouverture de voies — la sélection et l’installation de prises pour créer des parcours d’escalade — représente une dépense importante. Elle mobilise de l’espace, nécessite des ouvreurs expérimentés et entraîne souvent la fermeture temporaire de certaines sections du gymnase. Si un centre juge que le nombre de para-athlètes n’est pas suffisant pour justifier cet investissement, un cercle vicieux s’installe : sans événements, il n’y a pas de grimpeurs. Sans grimpeurs, il n’y a pas d’événements.

« Beaucoup de para-alpinistes n’ont pas de financement supplémentaire, explique-t-il. Ils s’en sortent à peine. Ils n’ont pas les moyens de se rendre dans une salle d’escalade et d’en revenir, de payer la location de chaussures et de harnais, de couvrir les frais d’entrée dans la salle. Et puis ils ont besoin de quelqu’un qui veuille et puisse les assurer ou même leur apprendre à grimper. »

C’est pourquoi les compétitions sont importantes. Les chiffres sont importants. Les États-Unis ont été confrontés à un défi similaire. En 2015, lorsqu’ils ont organisé leurs premiers championnats nationaux de para-escalade, seuls 10 athlètes ont participé. L’an dernier, sur le site , plus de 200 grimpeurs ont participé à l’événement. La question n’est plus de savoir si le Canada a suffisamment de para-escaladeurs. La question est de savoir comment les trouver et leur donner un lieu de compétition.

Pour M. Misuraca, basé en Ontario, la logistique de la formation constitue un défi majeur. Prenons l’exemple du transport. Bien qu’il soit l’un des meilleurs para-grimpeurs du Canada, sa déficience visuelle l’empêche de conduire. Pour se rendre à un gymnase, il doit prendre un autobus de Stratford à Kitchener, puis parcourir plusieurs kilomètres en patins à roues alignées ou à pied pour atteindre le gymnase. Lorsque l’hiver arrive, il échange ses patins contre des chaussures de course, transformant son trajet quotidien en une véritable séance d’entraînement. Il s’entraîne en grande partie seul, trouvant des partenaires quand cela est possible et s’adaptant aux irrégularités de sa préparation.

Cependant, il a la chance que certaines salles de sport, reconnaissant son talent et son dévouement, lui permettent désormais de s’entraîner gratuitement. Mais cette situation reste l’exception. Le fardeau financier des para-sports demeure lourd : l’équipement spécialisé et les frais de déplacement peuvent rapidement devenir un obstacle. Bien que M. Misuraca participe aux compétitions internationales et représente le Canada dans le domaine de la para-escalade, il n’a ni entraîneur attitré ni système de soutien à plein temps, contrairement à ses concurrents venus d’autres pays.

Ensuite, il y a la question de la perception. Il se déplace dans le gymnase avec aisance, naviguant dans l’espace plus rapidement que de nombreux grimpeurs valides. À moins qu’il n’utilise son casque, son handicap est presque invisible. Ce n’est que lorsqu’il est vu en train de grimper avec de l’aide que des questions se posent.

Il entend souvent dire : « Vous n’avez pas l’air aveugle ». Au début, cela l’a frustré. Mais un ami lui a offert une perspective différente : lorsque les gens ont du mal à concilier sa réussite avec leurs propres attentes, ils se trouvent des excuses. Au lieu de s’offusquer, il considère maintenant qu’il s’agit d’un compliment involontaire.

L’économie de l’exclusion

Les salles d’escalade, comme toutes les entreprises, fonctionnent avec des marges. L’accessibilité – qu’il s’agisse de rampes, d’équipement adapté ou de formation du personnel – coûte de l’argent. M. Misuraca se souvient d’une compétition à Montréal où les organisateurs voulaient rendre l’événement entièrement accessible. Le coût? 20 000 $. La réponse? Un simple « je ne peux pas me le permettre ».

C’est une réponse rationnelle. Mais elle est aussi révélatrice.

Pour de nombreux athlètes en situation de handicap, les barrières à l’entrée ne sont pas seulement sociales, mais aussi structurelles. Par exemple, un utilisateur de fauteuil roulant peut techniquement accéder à un gymnase, mais une fois à l’intérieur, il se retrouve peut-être dans l’incapacité d’atteindre les tapis d’escalade. La solution est simple : des points d’accès surélevés, des rampes, une légère reconfiguration de l’espace. Cependant, ces modifications ont un coût, et lorsque le nombre de personnes concernées est faible, l’incitation financière à procéder à ces changements disparaît.

Si le coût est un facteur réel, le fait d’envisager l’accessibilité uniquement sous l’angle d’une analyse coût-bénéfice ou du nombre de personnes concernées limite la réflexion créative sur l’accès. L’accès ne se résume pas à des ajustements physiques; il s’agit aussi d’un état d’esprit. Lorsque nous cessons de considérer l’accessibilité comme un compromis financier et que nous l’abordons plutôt comme une opportunité de repenser et de réaménager les espaces, nous ouvrons la voie à des solutions véritablement inclusives.

M. Misuraca vit avec ses parents pour joindre les deux bouts, mais même avec les économies réalisées en ne payant pas de loyer, il doit encore autofinancer son entraînement. Il est son propre entraîneur. Et lorsqu’il se déplace pour des compétitions, il loge chez des amis car les hôtels sont trop chers.

Regarder vers l’avenir

Il y a peut-être une leçon à tirer de la façon dont les marques commencent à voir la valeur du sport adapté. Des entreprises comme The North Face et National Geographic ont financé des alpinistes de haut niveau, Ben Mayforth et Maureen Beck, reconnaissant non seulement leur talent athlétique, mais aussi leur capacité à étendre la portée du sport lui-même.

L’annonce de l’inclusion de la para-escalade dans les Jeux paralympiques de 2028 à Los Angeles a contribué à renforcer l’image de ce sport. En février 2025, les tout premiers championnats nationaux de para-escalade du Canada ont eu lieu à La Prairie, au Québec. Lors de cet événement, M. Misuraca a remporté la première place dans la catégorie masculine B3, réservée aux athlètes ayant une vision partielle ou résiduelle et nécessitant l’assistance d’un guide voyant, qui leur fournit des repères auditifs pour naviguer sur la voie d’escalade.

Si son passé pouvait le voir aujourd’hui, le croirait-il? L’homme qui, il y a six ans, pensait qu’il ne valait rien, concourt aujourd’hui au plus haut niveau dans deux sports au sein d’équipes nationales? Le compte Instagram de M. Misuraca, @theblindexplorer, est plus qu’un simple compte, c’est une philosophie. Il incarne le mouvement, la curiosité, la poursuite incessante de nouvelles frontières. Le défi n’est pas seulement de s’adapter à de nouvelles façons de faire et aux défis qui en découlent, mais aussi de démanteler ceux de la société. L’histoire de M. Misuraca est la preuve que les limites du sport sont souvent dictées non pas par les athlètes eux-mêmes, mais par les hypothèses qui les entourent.